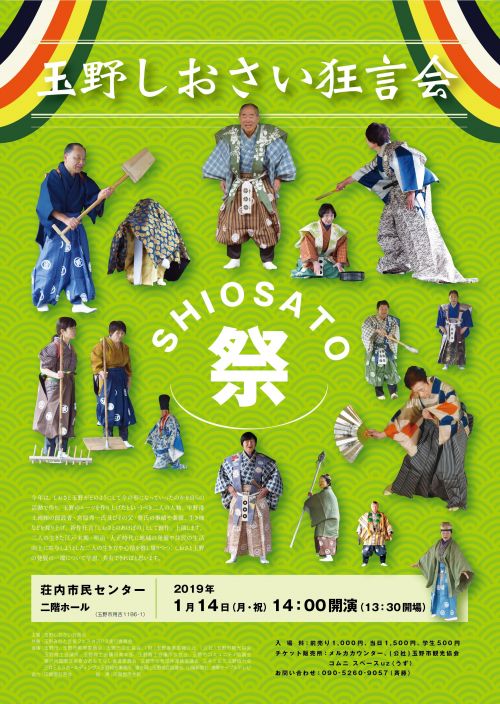

しおさとまつり

スケジュール

2019-01-14 (月)

概要

玉野がかつて塩づくりの里つまり「しおさと」であったことを知る人は、そう多くはいないのではないでしょうか。玉野市東部の胸上・山田地区にナイカイ塩業㈱という、日本有数の製塩業を営む会社があります。「塩田王」と呼ばれた児島の野﨑武左衛門が山田・胸上地区に東野﨑浜塩田を開発しましたが、ナイカイ塩業㈱はその後継者が同地区に立ち上げた会社です。この企業だけでなく、市内で遺跡や遺構など目に見える形で製塩の痕跡を数多く残しているのは、今では山田・胸上地区だけですが、実は玉野市内の全域で入浜式塩田や枝条架流下式塩田による製塩事業が行われていました。

私たちは、そんな製塩の町がどうやって今のような形の町に変遷したのかを玉野の歴史・文化・産業・人物などを学ことによって知り、先人たちの思いに少しでも近づいてみたいと考えました。そのことが玉野に住む人たちの日々の営みをより良くしたいという思いに通じるのではないかと考えたからです。

「しおさとまつり」は、玉野の製塩にまつわる歴史・文化・産業・人物などを、狂言という日本古来の伝統芸能によって、笑いながら学び笑いながら伝え、しおさと玉野の様々なものがたりを語りつぎ、玉野への愛着を深めてもらいたいと願い、開催するものです。

今年は、しおさと玉野がどのようにして今の形になっていったのかを自らの活動で作り、玉野のルーツを作り上げたともいうべき二人の人物、宇野港土地㈱の創設者・宮原秀一氏及びその父・豊氏の事績や業績、生き様などを採り上げ、新作狂言「しおさとのあけぼの」として創作、上演します。

二人の生きた江戸末期・明治・大正時代に地域の発展や住民の生活向上に寄与しようとした二人の生き方や心情を推し量りつつ、しおさと玉野の発展の一端について学習、共有できればと思います。

時間:14:00開演(13:30開場)

場所:荘内市民センターホール(〒706-0132 玉野市用吉1186-1、☎ 0863-71-1522)

プログラム:

・古典狂言「太刀奪」(たちうばい):(約25分)

粗筋:北野神社へ参詣に出かけた主人と召使は、よい太刀を持った男を見つけ、その男の太刀を奪おうと計画する。召使は、市の店々を見ている男の太刀に手をかけるが、逆に脅され主人から預かった刀を奪われてしまう。召使は刀をとり戻そうと待ち伏せしたが、、、、

配役:召使(太郎冠者)/小坂運子、主人/西村秀子、通行人/成瀬和惠

・古典狂言「以呂波」(いろは):(約10分)

粗筋:兄は弟に勉強させようと四十八文字の「いろは歌」を用いて教えようとするが、弟は筋違いな返答ばかり。そこで兄は何でも自分の云う通りに鸚鵡返しの口真似で憶えよと命じるが、、、

配役:兄/斉藤章夫、弟/田中宣史

・古典狂言「濯ぎ川」(すすぎがわ):(約30分)

粗筋:毎日、嫁と姑に追い使われる養子の男、この日も裏の川に洗濯に行けと言いつけられる。未だろくろく時も経たない内、やれ蕎麦を打て、やれ水を汲めと次々に用事を言いつけられ、男は「用事を忘れぬよう、紙に書き付けてくれ」と言い出す。すると、、、、

配役:婿/成山佳子、嫁/脇坂和子、姑/相澤恵子

・新作狂言「しおさとのあけぼの(前編)」:(約20分)

粗筋:宮原豊は、幼い頃から父の厳しい躾の下、漢学を学び若くして玉宮の宮司となり真面目に励んでいたが、玉宮の経営が行き詰まってしった。この窮状を何とかしたいと小倉織の織り糸の商いをしようと荘内の田中屋を訪ねた。するとそこの主人からある提案が、、、

配役:宮司(宮原豊)/成山佳子、妻(いと)/成瀬和惠、糸職人(田中屋)/田中宣史、若(宮原秀一)/相澤恵子、番頭/小坂運子、浜子頭/斉藤章夫、浜子壱/脇坂和子、浜子弐/西村秀子

・プロ狂言師による古典狂言「寝音曲」(ねおんぎょく):(約20分)

粗筋:主人に謡を謡えと言われた太郎冠者は、酒を飲まないと声が出ないとか、妻の膝枕でなければ謡えないなどと勿体をつけます。主人は太郎冠者に酒をふるまい、自分の膝に寝かせて謡わせます。主人が寝ていないと声が出ないという太郎冠者の体を起こすと、やはり声がかすれて出ません。しかし、、、、

出 演:(太郎冠者)島田洋海 (主人)田賀屋夙生

モチーフとなったお二人のプロフィール

・宮原 豊:1834(天保5)-1917(大正6)、享年83、児島郡玉村の神職家に生まれる。幼い頃より学問の道に励み、21にして宮原越前の神職名を受け玉比咩神社の宮司となった。幕末の頃から小倉織糸などの実業を始め、1866(慶応2)年久々井浜塩田を購入、製塩業を経営し財を成した。日比の亀浜塩田を野﨑家から購入するなど、順調な経営を行った。

・宮原秀一:1878(明治11)-1941(昭和16)、享年63、父・豊の厳しい教育を受け、長じて閑谷黌に学んだ。卒業後は父の片腕となって事業に参画した。温厚堅実な性格は父譲りで、従業員などへの細かい配慮は父にも優れ、塩田労働者から若旦那や若と呼ばれ慕われていた。1918(大正7)年納税額は玉野市一となった。同年、急逝した高尾浩の後を受けて日比町長に就任した。1919(大正8)年宇野港土地㈱を興した。昭和15年の日比・宇野両町合併による玉野市誕生にも尽力した。

この二人は、玉野市の形を作り上げたともいうべき方々です。言い換えると、玉野の夜明けに光を当てたとも言えます。ということで、「しおさとのあけぼの」というタイトルで、この二人を採り上げました。今年はその(前編)として、主に宮原豊氏の話を採り上げます。来年、(後編)として宮原秀一氏の事績を採り上げることにします。

私たちは、そんな製塩の町がどうやって今のような形の町に変遷したのかを玉野の歴史・文化・産業・人物などを学ことによって知り、先人たちの思いに少しでも近づいてみたいと考えました。そのことが玉野に住む人たちの日々の営みをより良くしたいという思いに通じるのではないかと考えたからです。

「しおさとまつり」は、玉野の製塩にまつわる歴史・文化・産業・人物などを、狂言という日本古来の伝統芸能によって、笑いながら学び笑いながら伝え、しおさと玉野の様々なものがたりを語りつぎ、玉野への愛着を深めてもらいたいと願い、開催するものです。

今年は、しおさと玉野がどのようにして今の形になっていったのかを自らの活動で作り、玉野のルーツを作り上げたともいうべき二人の人物、宇野港土地㈱の創設者・宮原秀一氏及びその父・豊氏の事績や業績、生き様などを採り上げ、新作狂言「しおさとのあけぼの」として創作、上演します。

二人の生きた江戸末期・明治・大正時代に地域の発展や住民の生活向上に寄与しようとした二人の生き方や心情を推し量りつつ、しおさと玉野の発展の一端について学習、共有できればと思います。

時間:14:00開演(13:30開場)

場所:荘内市民センターホール(〒706-0132 玉野市用吉1186-1、☎ 0863-71-1522)

プログラム:

・古典狂言「太刀奪」(たちうばい):(約25分)

粗筋:北野神社へ参詣に出かけた主人と召使は、よい太刀を持った男を見つけ、その男の太刀を奪おうと計画する。召使は、市の店々を見ている男の太刀に手をかけるが、逆に脅され主人から預かった刀を奪われてしまう。召使は刀をとり戻そうと待ち伏せしたが、、、、

配役:召使(太郎冠者)/小坂運子、主人/西村秀子、通行人/成瀬和惠

・古典狂言「以呂波」(いろは):(約10分)

粗筋:兄は弟に勉強させようと四十八文字の「いろは歌」を用いて教えようとするが、弟は筋違いな返答ばかり。そこで兄は何でも自分の云う通りに鸚鵡返しの口真似で憶えよと命じるが、、、

配役:兄/斉藤章夫、弟/田中宣史

・古典狂言「濯ぎ川」(すすぎがわ):(約30分)

粗筋:毎日、嫁と姑に追い使われる養子の男、この日も裏の川に洗濯に行けと言いつけられる。未だろくろく時も経たない内、やれ蕎麦を打て、やれ水を汲めと次々に用事を言いつけられ、男は「用事を忘れぬよう、紙に書き付けてくれ」と言い出す。すると、、、、

配役:婿/成山佳子、嫁/脇坂和子、姑/相澤恵子

・新作狂言「しおさとのあけぼの(前編)」:(約20分)

粗筋:宮原豊は、幼い頃から父の厳しい躾の下、漢学を学び若くして玉宮の宮司となり真面目に励んでいたが、玉宮の経営が行き詰まってしった。この窮状を何とかしたいと小倉織の織り糸の商いをしようと荘内の田中屋を訪ねた。するとそこの主人からある提案が、、、

配役:宮司(宮原豊)/成山佳子、妻(いと)/成瀬和惠、糸職人(田中屋)/田中宣史、若(宮原秀一)/相澤恵子、番頭/小坂運子、浜子頭/斉藤章夫、浜子壱/脇坂和子、浜子弐/西村秀子

・プロ狂言師による古典狂言「寝音曲」(ねおんぎょく):(約20分)

粗筋:主人に謡を謡えと言われた太郎冠者は、酒を飲まないと声が出ないとか、妻の膝枕でなければ謡えないなどと勿体をつけます。主人は太郎冠者に酒をふるまい、自分の膝に寝かせて謡わせます。主人が寝ていないと声が出ないという太郎冠者の体を起こすと、やはり声がかすれて出ません。しかし、、、、

出 演:(太郎冠者)島田洋海 (主人)田賀屋夙生

モチーフとなったお二人のプロフィール

・宮原 豊:1834(天保5)-1917(大正6)、享年83、児島郡玉村の神職家に生まれる。幼い頃より学問の道に励み、21にして宮原越前の神職名を受け玉比咩神社の宮司となった。幕末の頃から小倉織糸などの実業を始め、1866(慶応2)年久々井浜塩田を購入、製塩業を経営し財を成した。日比の亀浜塩田を野﨑家から購入するなど、順調な経営を行った。

・宮原秀一:1878(明治11)-1941(昭和16)、享年63、父・豊の厳しい教育を受け、長じて閑谷黌に学んだ。卒業後は父の片腕となって事業に参画した。温厚堅実な性格は父譲りで、従業員などへの細かい配慮は父にも優れ、塩田労働者から若旦那や若と呼ばれ慕われていた。1918(大正7)年納税額は玉野市一となった。同年、急逝した高尾浩の後を受けて日比町長に就任した。1919(大正8)年宇野港土地㈱を興した。昭和15年の日比・宇野両町合併による玉野市誕生にも尽力した。

この二人は、玉野市の形を作り上げたともいうべき方々です。言い換えると、玉野の夜明けに光を当てたとも言えます。ということで、「しおさとのあけぼの」というタイトルで、この二人を採り上げました。今年はその(前編)として、主に宮原豊氏の話を採り上げます。来年、(後編)として宮原秀一氏の事績を採り上げることにします。

出演者

主催:玉野しおさい狂言会

共催:玉野みなと芸術フェスタ2018実行委員会

協力:田賀屋狂言会、指導:田賀屋夙生師

後援:玉野市、玉野市教育委員会、山陽新聞社、他

共催:玉野みなと芸術フェスタ2018実行委員会

協力:田賀屋狂言会、指導:田賀屋夙生師

後援:玉野市、玉野市教育委員会、山陽新聞社、他

Webサイト

https://www.facebook.com/tamanominartfest/

料金

入場料:前売り1,000円、当日1,500円、学生500円

アクセス