鳥人幸吉まちづくりフェア

スケジュール

2024-11-10 (日)

概要

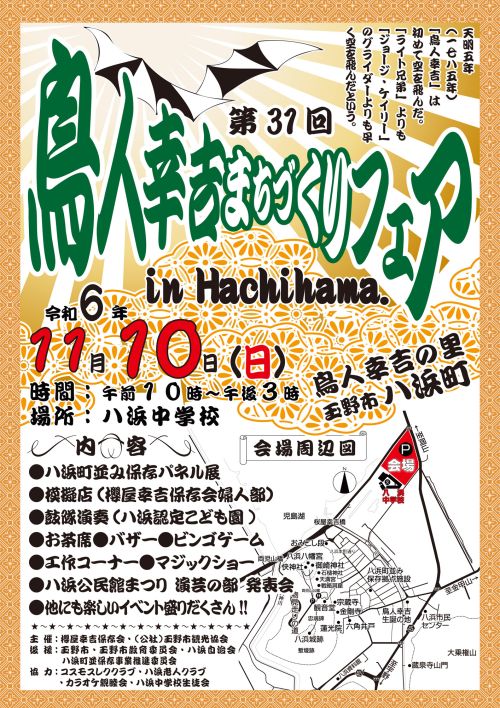

11月10日(日)「第31回 鳥人幸吉まちづくりフェア」を開催します。

世界で初めて空を飛んだ!と言われる鳥人幸吉こと「浮田(櫻屋)幸吉」の生誕の地「玉野市八浜」にて開催します。

当日は晴れていれば、幸吉が飛んだとされる翼の模型(想像模型)の展示もあります(雨天時は中止します)。

その他、地域の方々による催しなど色々ありますので、遊びにお越しください。

第31回 鳥人幸吉まちづくりフェア

■時 間:10時~15時

■場 所:八浜中学校

■駐車場:八浜中学校グラウンド

※ 鳥人幸吉について(Wikipediaより)

浮田幸吉は、日本で初めて空を飛んだとされる人物。鳥人幸吉、表具師幸吉、表具屋幸吉、櫻屋幸吉、備前屋幸吉、備考斎(ビンコウサイ)とも呼ばれる。

江戸時代中期1757(宝暦7)年、備前国児島郡八浜(現玉野市八浜)の浮田(櫻屋)清兵衛の次男として生まれた。7歳で父を亡くし、岡山の紙屋に奉公に出て表具を習う。

空を飛ぶ鳥に興味を持ち、鳥が空を飛ぶメカニズムを熱心に研究した。「鳥の羽と胴の重さを計測しその割合を導き出す。それを人間の体に相当する翼を作れば人間も鳥と同じように空を飛べるはずである」と結論づけた。

表具師の技術を応用し、竹を骨組みに紙と布を張り、柿渋を塗って強度を持たせた翼を製作した。試作を繰り返し1785(天明5)年夏、旭川に架かる京橋の欄干から飛び上がった。風に乗って数メートル滑空したとも、直ぐに落下したとも言われる。河原で夕涼みをしていた町民の騒ぎとなり、即座に岡山藩士によって取り押さえられた。時の藩主池田治政により、岡山所払いとされた。この出来事は同時代の漢詩人菅茶山の著書『筆のすさび』にも言及されている。

その後、駿河国駿府(現静岡市)に移り、「備前屋幸吉」の名で郷里児島の木綿を扱う店を開いた。軌道に乗ったところで兄の子に店を継がせた。自身は歯科技師「備考斎」として技術力の高い義歯を製作することで評判となった。

晩年は不詳で、駿府でも再び空を飛んでみせて騒乱の廉で死罪となったとも、遠江国見附(現磐田市)に移り妻子を得て平穏な余生を送り、1847(弘化4)年に91年の長寿を全うし、死去したとも伝えられている。墓は磐田市の大見寺にあり、戒名は「釋帝玄居士」。

幸吉の飛行が事実であるならば、1849年のジョージ・ケイリーのグライダーによる有人滑空実験よりも60年以上早いが、幸吉もこの種の実験を試みた最初の人物というわけではなく、古くは9世紀から同様の実験家たちが存在した。また、重航空機に限らなければ、有人飛行はモンゴルフィエ兄弟の熱気球によって幸吉の飛行の2年前の1783年11月に達成されている。

1997(平成9)年(没後150年余り?)には旧岡山藩主池田家当主・池田隆政より、幸吉の岡山所払いが許されている。

世界で初めて空を飛んだ!と言われる鳥人幸吉こと「浮田(櫻屋)幸吉」の生誕の地「玉野市八浜」にて開催します。

当日は晴れていれば、幸吉が飛んだとされる翼の模型(想像模型)の展示もあります(雨天時は中止します)。

その他、地域の方々による催しなど色々ありますので、遊びにお越しください。

第31回 鳥人幸吉まちづくりフェア

■時 間:10時~15時

■場 所:八浜中学校

■駐車場:八浜中学校グラウンド

※ 鳥人幸吉について(Wikipediaより)

浮田幸吉は、日本で初めて空を飛んだとされる人物。鳥人幸吉、表具師幸吉、表具屋幸吉、櫻屋幸吉、備前屋幸吉、備考斎(ビンコウサイ)とも呼ばれる。

江戸時代中期1757(宝暦7)年、備前国児島郡八浜(現玉野市八浜)の浮田(櫻屋)清兵衛の次男として生まれた。7歳で父を亡くし、岡山の紙屋に奉公に出て表具を習う。

空を飛ぶ鳥に興味を持ち、鳥が空を飛ぶメカニズムを熱心に研究した。「鳥の羽と胴の重さを計測しその割合を導き出す。それを人間の体に相当する翼を作れば人間も鳥と同じように空を飛べるはずである」と結論づけた。

表具師の技術を応用し、竹を骨組みに紙と布を張り、柿渋を塗って強度を持たせた翼を製作した。試作を繰り返し1785(天明5)年夏、旭川に架かる京橋の欄干から飛び上がった。風に乗って数メートル滑空したとも、直ぐに落下したとも言われる。河原で夕涼みをしていた町民の騒ぎとなり、即座に岡山藩士によって取り押さえられた。時の藩主池田治政により、岡山所払いとされた。この出来事は同時代の漢詩人菅茶山の著書『筆のすさび』にも言及されている。

その後、駿河国駿府(現静岡市)に移り、「備前屋幸吉」の名で郷里児島の木綿を扱う店を開いた。軌道に乗ったところで兄の子に店を継がせた。自身は歯科技師「備考斎」として技術力の高い義歯を製作することで評判となった。

晩年は不詳で、駿府でも再び空を飛んでみせて騒乱の廉で死罪となったとも、遠江国見附(現磐田市)に移り妻子を得て平穏な余生を送り、1847(弘化4)年に91年の長寿を全うし、死去したとも伝えられている。墓は磐田市の大見寺にあり、戒名は「釋帝玄居士」。

幸吉の飛行が事実であるならば、1849年のジョージ・ケイリーのグライダーによる有人滑空実験よりも60年以上早いが、幸吉もこの種の実験を試みた最初の人物というわけではなく、古くは9世紀から同様の実験家たちが存在した。また、重航空機に限らなければ、有人飛行はモンゴルフィエ兄弟の熱気球によって幸吉の飛行の2年前の1783年11月に達成されている。

1997(平成9)年(没後150年余り?)には旧岡山藩主池田家当主・池田隆政より、幸吉の岡山所払いが許されている。

出演者

主催:櫻屋幸吉保存会・(公社)玉野市観光協会

Webサイト

https://www.facebook.com/tamano.kanko

料金

入場無料

アクセス